Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Müllerstraße 4, 6. August 2021

Animation + Musik: Marviento

Text + Stimme: Sofia

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Müllerstraße 4, 6. August 2021

Animation + Musik: Marviento

Text + Stimme: Sofia

Bogenhausen, Brucknerstraße 18, 11. März 2021

Lara, Jan und ich sitzen in Biergarten am Chinesischen Turm, teilen uns zwei Maß, Jan schaufelt Knödel und Blaukraut in sich hinein, er stammt aus Norddeutschland und liebt bayerisches Essen noch mehr als mich, ich knabbere an einer Riesenbrezel, und Lara, die eigentlich verkündet hatte, sie habe keinen Hunger, reißt sich immer wieder Stücke davon ab. Es ist Sommer und sehr warm, ich habe die Schuhe ausgezogen und meine Zehen spielen mit den Kieselsteinen unter dem Tisch, ein großer, verstrubbelter Hund, der schläfrig am Nebentisch liegt, starrt mich an. Ich würde ihn gerne streicheln, aber sein einsames Herrchen ist bereits bei der dritten Maß und sieht nicht so aus, als ob er sich darüber freuen würde. Wir machen uns lustig über das ältere knutschende Pärchen, das ein paar Tische weiter sitzt. Der Mann trägt einen schicken grauen Anzug und hat seine Krawatte gelockert, die Frau hat ein buntes Sommerkleid und Flipflops an, für die sie zu alt wirkt, und wenn sie sich küssen, sieht es aus, als würden sie einander aufessen. Wir sind uns sicher, daß er verheiratet ist und mit dieser Frau in seiner Mittagspause fremdgeht.

„Bestimmt ist seine Frau ganz mager und tut nichts anderes, als teurere Klamotten kaufen“, sagt Lara.

„Oder sie arbeitet ehrenamtlich in verschiedenen gemeinnützigen Verbänden und ist ein total guter Mensch, aber der Typ da ist zu oberflächlich, um das zu sehen“, schlägt Jan vor.

Ich sage nichts. Ich spüre den Kies unter meinen Füßen, mir gegenüber sitzen mein Freund und meine beste Freundin, es ist Sommer, ich bin faul und glücklich. Es ist schön, daß Lara und Jan sich auch ohne mich verstehen. Lara nimmt mir die Brezel aus der Hand und reißt sich noch ein Stück ab.

„Ja, und während die Frau kleine Flüchtlingskinder besucht und ihnen etwas zu Essen bringt, knutscht er hier herum“, spinnt Lara kichernd Jans Geschichte weiter.

„Ja, genau, sie ist so eine Frau wie Christa, die euch immer in Wohnheim besucht hat, oder Anja?“, sagt Jan zu mir. Er lächelt, das Geschichtenerfinden macht ihm Spaß. Er merkt gar nicht, das er meine Sommeridylle kaputtgemacht hat.

„In welchem Wohnheim hat dich jemand besucht?“, fragt Lara, die aufmerksame Lara.

Ich werfe Jan einen Blick zu, der sagt: „Kannst du deine verdammte Klappe nicht halten?“.

„Ach, als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir erst mal in einem Asylantenwohnheim gewohnt“, erkläre ich, möglichst beiläufig. Ich zupfe an der Brezel herum, schaue nicht hoch und hoffe, daß ich abweisend genug geantwortet habe. Ich habe keine Lust, mehr dazu zu sagen.

„Ihr habt am Anfang in einem Wohnheim gelebt? Wie lange denn? Davon hast du ja nie was erzählt?“, sagt Lara.

Es gibt Gründe dafür, daß Lara nichts von dem Wohnheim weiß. Es gibt Gründe dafür, warum Jan es nicht hätte erwähnen dürfen. Das Wohnheim ist weit weg, zwölf Jahre und über dreihundert Kilometer weit weg, in meinem Leben hier gibt es kein Wohnheim, es hat mit Bier am Nachtmittag und dem Kies an meinen Füßen und sinnlosen Gesprächen im Sommer zu tun. Lara ist meine beste Freundin, mit der ich über Jan rede und nicht vorhandene Beziehungsprobleme, mit der ich Univorlesungen für einen Kaffee schwänze und für Frauen gemachte peinliche Hollywood-Filme anschaue. Ich wurde in Russland geboren und bin mit elf Jahren nach Deutschland gekommen, das reicht als Info für sie. Ich will nicht über das Wohnheim reden. Das Wohnheim führt zu unangenehmen Fragen. Es setzt mich ab, macht mich von einer russischen Exotin zu einem Fremdkörper, weil doch Wohnheim – und dann auch noch ein Asylantenwohnheim – na ja, schon komisch ist. Lara ist in einem wunderschönen Haus mit großem Garten am Starnberger See aufgewachsen. Mir ist das recht so: Sommer, drei Freunde und in den Tag träumen, und das Wohnheim, was nun ja wirklich keine schöne Erinnerung ist, sehr weit weg.

Am Rand der Stadt, da, wo keine Häuser mehr sind, sondern noch ein paar leerstehende amerikanische Kasernen hinter Stacheldraht, hier ist das Wohnheim, ebenfalls hinter Stacheldraht, genauso wie wir. Lange braune einstöckige Baracken mit sehr dünnen Wänden, einmal habe ich einen Dokumentarfilm gesehen über ein Gefängnis, da sah es genauso aus. In den Baracken wohnen Asylanten, Ausländer, die auf eine Aufenthaltsgenehmigung warten und kein Wort Deutsch können und alle paar tage Essensrationen ausgeteilt bekommen.

Und wir, Status Kontingentflüchtlinge mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung, „die besseren“ Ausländer also, die wir hier zufällig und fälschlicherweise gelandet sind, die Stadt war auf die jüdischen Zuwanderer aus Russland nicht vorbereitet gewesen, auch für uns ist es anderthalb Jahre lang Zuhause. Unser Zimmer: zwölf Quadratmeter, zwei Stockbetten und eine dünne Matratze auf dem Boden, ein Tisch, ein Schrank für alle. Mein Vater und ich schlafen jeweils im oberen Bett, mein Bruder auf der Matratze, und als er später zum Studieren wegzieht, sind wir alle froh, wir haben jetzt richtig viel Platz.

Meine Großmutter, fast achtzig Jahre alt, jammert viel und weint, sie wünscht sich in ihre alte Wohnung nach Russland zurück. Meine Eltern streiten viel, weil jeder auf zwölf Quadratmetern streiten würde, weil wir uns den Duschraum und die Küche mit siebzehn anderen Familien aus Russland teilen und Privatsphäre ein nicht vorhandener Luxus ist. Und ich, ich bin elf Jahre alt und verwirrt, weil Barbies in Deutschland nicht so billig wie in meiner Vorstellung, ich kein Wort dieser Sprache verstehe und deshalb in der Schule außer im Matheunterricht nie weiß, welches Fach wir gerade haben. Ich bin elf Jahre alt und habe also nichts zu sagen.

Im ersten Sommer im Wohnheim leihe ich mir jede Woche mehrere Kinderbücher aus der Stadtbibliothek, lese sie draußen, im Gras liegend. Wenn ich aufschaue, sehe ich den Stacheldraht und den Himmel, und als die Schule wieder anfängt, kann ich ganz passabel Deutsch und finde Freunde. Meine Eltern schreiben unseren Verwandten nach Russland, ihr geht es gut, sie kann sogar schon ziemlich gut Deutsch und hat Freunde. Aber meine Freunde in der Schule haben Scout-Schulranzen und Pelikan-Füller, und ich traue mich nicht einmal, meine Eltern zu fragen, ob ich Wasserfarben bekomme, obwohl der Lehrer sagt, ich bräuchte sie für den Unterricht. Meine neue Freundinnen sind sehr nett, oft spielen wir nachmittags bei ihnen zu Hause, und wenn ich abends nach Hause radle (ich habe ein eigenes Rad, es ist vom Flohmarkt, aber es ist meins, nachts steht es in unserem Zimmer zwischen Tisch und Schrank, damit es nicht geklaut wird), stelle ich mir vor, meine Familie würde in dem Haus wohnen, aus dem ich gerade komme. Es ist mein Lieblingsspiel. Von Sandra, einer Freundin, leihe ich später unter einem Vorwand einen Quelle- Katalog aus und blättere in meinem Stockbett vor dem Schlafen immer wieder die Möbelseiten durch, um mir die Einrichtung unseres Hauses besser ausmalen zu können.

Sandra fragt ständig, wann wir mal bei mir spielen können, und irgendwann fallen mir keine Ausreden mehr ein, und wir radeln zum Wohnheim. Ich weiß nicht, wo wir spielen sollen, im Zimmer ist kein Platz, da ist meine ganze Familie, und draußen vor dem Wohnheim sind Albaner, die uns Sachen verkaufen wollen und auf Albanisch herumbrüllen, und ich habe Angst, daß Sandra das nicht so toll findet, und dass ihr Fahrrad geklaut wird. Sandra schaut sich neugierig um, als wir im Wohnheim ankommen, neugierig und befremdet, und ich schäme mich so fürchterlich, denn im Haus stinkt es immer, und draussen sind die Albaner. Ich will, dass Sandra wieder geht, und sobald wir in Barackenflur sind, sage ich: „Oh, ich habe unseren Zimmerschlüssel vergessen, wir können also heute doch nicht hier spielen, meine Eltern sind nämlich gar nicht da.“ In diesem Moment kommt mein Vater aus unserem Zimmer in den Flur, er sieht uns und winkt, er will meine Freundin kennenlernen, aber ich nehme Sandra an der Hand und ziehe sie nach draußen. Ihr Fahrrad ist zum Glück noch am Zaun angeschlossen.

Wir spielen an diesem Nachmittag wieder bei ihr, sie hat ein Zimmer für sich alleine, ihr Bruder auch, und ihre Mutter macht Pizza für uns, die erste Pizza in meinem Leben. Später, im Wohnheim, fragt mich mein Vater, warum ich denn mit meiner Freundin so schnell weggerannt sei, und ob ich mich schäme. Ich will nicht antworten, ich will nicht ja sagen, denn ich bin elf und habe zufrieden zu sein, meine Eltern streiten sich immer, und meine Großmutter weint, ich bin elf und zufrieden. Aber ich erzähle meinem Vater von der leckeren Pizza, und am nächsten Tag kauft er Tiefkühlpizza bei Aldi. Wir haben keinen Backofen im Wohnheim, also schneidet mein Vater sie in Stücke, und die braten wir in der Pfanne, meine zweite Pizza.

Ich knabbere an der Brezel und schaue nicht hoch. Jan nimmt über den Tisch hinweg meine Hand. Lara nimmt meine andere Hand. Das muss komisch aussehen, ein Mann und eine Frau halten über den Tisch hinweg jeweils eine Hand einer anderen Frau, und vor ihnen stehen zwei Maßkrüge auf dem Tisch. Wir schweigen noch ein bisschen, ich starre die Brezel an, obwohl ich Laras und Jans Blicke auf mir spüre, und dann halte ich es nicht mehr aus und sage: „Wollen wir nachher noch ins Kino gehen?“.

Auszug aus dem Roman „Meine weißen Nächte“

Text: Lena Gorelik

Foto: aus privatem Archiv

Milbertshofen, Pragerstraße 44-46, 25. Mai 2020

Sorglosigkeit in Zeitlupe

Durch das verregnete Busfenster sieht man Krähen auf einem Baum, dahinter die zitternde Horizontlinie, sie gleicht einer Menschenkolonne, die sich auflöst, als der Bus am Baum vorbeifährt. Die Menschen sind verstreut auf den umliegenden Feldern wie Steine. Es sind Steine. Drena vergräbt das Gesicht in der Jacke ihres Vaters, im vertrauten Schweißgeruch.

Als ihr Vater die Pässe vorzeigt, sagt der Beamte, Drena solle ihn anschauen. Sie weigert sich. Die beiden Männer lachen. Drenas Vater hat Angst, seine Finger reiben schnell aneinander.

Gleich nachdem sie München erreicht haben, gehen sie vom Busbahnhof in eine orthodoxe Kirche. Drenas Vater will, dass sie im fremden Land als Erstes ihre Muttersprache hört. Es riecht nach Weihrauch und nasser Kleidung, Männerstimmen singen etwas, aber nur ein paar Worte erkennt Drena als Serbisch: Gospodi pomiluj, Herr, erbarme dich unser. Sie spürt Vaters Hand auf dem Nacken, öffnet die Augen und sieht die knorrigen Finger der alten Männer um sich herum. Ihr Vater flüstert etwas, scheint zu beten, seine Finger sind zerbissen und wund.

Danach gehen sie ins Kino. Die großen, bunten Bilder würden Drena beruhigen, sagt ihr Vater. Sie beobachtet die regungslosen Köpfe der Zuschauer vor ihr, die nach vorne starren, und versteht kein Wort von dem, was die Menschen auf der Leinwand sagen. Das Bild wird weiß und die Stimmen flauen ab. Ein Moment der vollkommenen Stille. Der nicht aufhört.

„Nur eine Nacht müssen wir im Heim verbringen, danach ziehen wir zu einer alten Dame“, erzählt Drenas Vater. „Sie ist eine Bekannte von einem Freund von mir. Wir können bei ihr umsonst wohnen, nur ab und zu müssen wir ein wenig bei der Gartenarbeit helfen. Und beim Beten mitmachen, sie geht fast jeden Tag in die Kirche, in eine orthodoxe Kirche. Und in der Nähe ist der Tierpark, mit Tigern und Bären, Löwen, sogar Mäusen. Wir kaufen uns eine Maus.“

Drena wird es übel, es ist ihre erste U-Bahnfahrt. Zur Beruhigung zählt sie immer wieder ihre Schuhösen. Bald steigen sie aus. Nach ein paar Schritten übergibt Drena sich.

„Das ist bloß die Anspannung“, sagt ihr Vater, „Gleich geht es dir besser.“

Im Schatten zwischen den Lagerhallen am Straßenrand tobt der Wind. Ein Kaninchen schießt an ihnen vorbei und versteckt sich unter einem Wagen.

„Das hätte die Oma schon längst mit der Axt erwischt und uns ein Festessen gemacht, stimmt‘s?“, zwinkert der Vater Drena zu.

Am Ende der Straße, gegenüber vom BMW-Gelände, stehen zwei Wohncontainer auf einer Wiese.

Die meisten Türen sind offen, der Durchzug rauscht im Ohr. Zwei Frauen plaudern am Eingang des Gemeinschaftsbads, es riecht nach Chlor. Ein paar Jungs versuchen, mit dem Ball die freigelegten Neonröhren zu treffen.

Als sie die neue Bleibe betreten, bleibt Drenas Schuh auf dem Boden kleben. Ihr Vater reißt ihn los und untersucht die Betten. Die Matratzen sind voller Essensreste. Drena und ihr Vater legen sich auf die eine beim Fenster. Es dämmert schnell, Hana betrachtet die Tür. Über der Türklinke klebt das Bild von Disney-Pinocchio, sein Hut ist halbabgerissen.

„Hör auf!“, brummt eine Frauenstimme im Nachbarzimmer, auf Bosnisch. Es stinkt nach Schweiß, Drena juckt es überall. Aus der Hosentasche holt sie die Gabel, die sie davor mit dem übrigen Geschirr und den Decken bekommen haben, und legt sie griffbereit neben sich. Ihr Vater zieht die Decke über ihre Köpfe.

„Nur eine Nacht müssen wir hier verbringen, danach ziehen wir zu der alten Frau, nur eine Nacht, dann gehen wir ins Kino“, murmelt er. Sein Atem riecht nach Alkohol. Sie hat ihn die ganze Zeit im Auge behalten und er hat nichts getrunken, seit Stunden, nicht einmal Wasser. Wahrscheinlich hat er es gemacht, während sie vor dem Schaufenster der Tierhandlung gestanden sind. Die langsam wogenden Flossen im Aquarium haben Drena fasziniert, die Sorglosigkeit in Zeitlupe. Auch die zartgrünen Wasserpflanzen.

Sie sinkt schnell in den Schlaf. Der säuerliche Atem ihres Vaters stört sie, aber seine Stimme ist weich, und es klingt, als würde ihm die eigene Zunge beim Sprechen im Weg stehen.

Text: Denijen Pauljević

Fotos: Martin Noweck und Denijen Pauljević

Obergiesing, Am Bergsteig 2, 22. Mai 2019

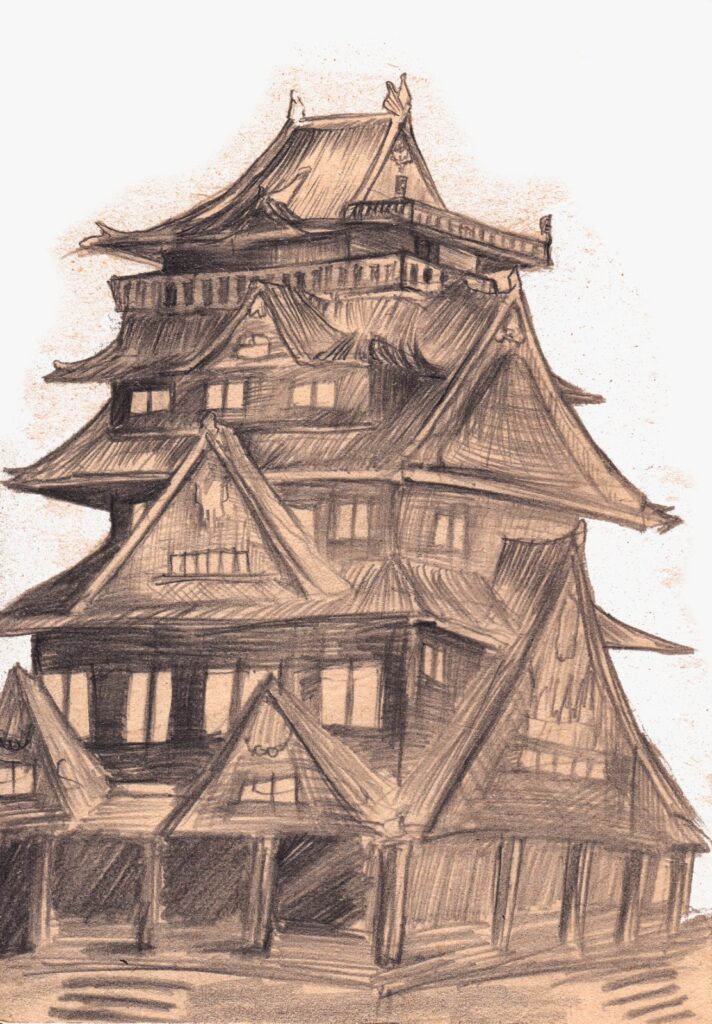

Das Schloss zwischen Himmel und Erde. So wurde der Titel eines serbischen Märchens in der DDR übersetzt, wie ich vor kurzem erfahren habe. Eigentlich heißt es – Das Schloss, weder im Himmel noch auf der Erde. Als ich fünf Jahre alt war, bekam ich es vor dem Schlafengehen vorgelesen: nachdem eine Prinzessin von einem Drachen entführt wurde, machen sich ihre drei Brüder auf die Suche nach ihr und stellen fest, dass sie in einem Schloss zwischen Himmel und Erde festgehalten wird. Der jüngste Bruder opfert sein Pferd, er macht aus dessen Haut einen Riemen, der an einem Pfeil befestigt und mit dem Bogen auf das Schloss hinaufgeschossen wird. Dort hakt sich der Pfeil fest und der junge Mann klettert an dem Riemen hinauf. Im Hauptsaal sieht er seine Schwester – der Drache schläft, den Kopf in ihrem Schoß, während sie ihn laust. Sie gibt ihrem Bruder ein Zeichen und er schlägt dem Drachen in die „Zeugungskraft“. Das Ungeheuer stirbt. Es gibt viele Schätze und drei hübsche Mädchen im Schloss. Die beiden älteren Brüder sind nun neidisch darüber, dass der Jüngste der Held ist – sie reißen die Schätze, die Schwester und die Mädchen an sich und lassen ihn nicht hinunterklettern, indem sie den Riemen anzünden. Auf dem Weg zu ihrem Vater, dem König, begegnen sie einem Hirtenjungen und verkleiden ihn als ihren Bruder. Bevor die drei jedoch die hübschen Mädchen heiraten können, kommt der Jüngste auf einem Rappen angeflogen – den er im Stall des Schlosses gefunden hat -, gibt seinen Brüdern jeweils einen leichten Stoß mit der Keule in den Rücken, den Hirten aber schlägt er tot. Alles geklärt, alle glücklich.

Ich schlief unzufrieden ein. Es gefiel mir nicht, dass der Hirtenjunge sterben musste, dass er ein wehrloses Opfer war. Vor allem aber irritierte mich seine Passivität. Und die Schwester hätte ihrem Vater sofort erzählen müssen, dass ihr jüngster Bruder in einem Schloss in den Wolken zurückgelassen worden war. Ich vergaß die Geschichte bald und floh dreizehn Jahre später nach Deutschland, um dem Krieg zu entkommen, in dem Brüdervölker gegeneinander kämpften. Ich wollte nicht schießen und vor allem – wollte ich nicht erschossen oder totgeschlagen werden. Unterwegs dachte ich an das Gedicht eines jugoslawischen Poeten – Die Sonne des fremden Himmels wird nicht so warm sein wie die der Heimat. Die Sonne in Süddeutschland wurde immer heißer und ich verdrängte das Gedicht. Zwei Jahre später hörte ich vom Buch eines deutschen Geschichtsphilosophen – Der Untergang des Abendlandes. Zwei Mal s, an den Enden zweier aufeinander folgenden Wörter. Die Melodie und der Rhythmus gefielen mir, es klang mysteriös, wie ein Geheimspruch, und der Titel ging mir in einer endlosen Schleife durch den Kopf. Ich fragte mich, ob meine Heimat auch zum Abendland gehörte – denn dort schien alles unterzugehen-, und ob ich in Deutschland heimatlos und orientierungslos bleiben würde, unfähig mit Menschen zu kommunizieren, ohne die Möglichkeit zu arbeiten oder zu studieren.

Achtzehn Jahre später durfte ich wieder nach Serbien fahren, der Krieg war längst vorbei. Dort sprach ich Serbisch mit deutschem Akzent, konnte mich an meine Kindheit nicht erinnern und erkannte keinen einzigen Menschen. Ich fuhr zurück nach Deutschland und sprach Deutsch mit serbischem Akzent. Auch hier erkannte ich keine Menschen und fragte mich, was ich in den achtzehn Jahren eigentlich gemacht hatte – außer mich mit Sprachen zu beschäftigen. Ich brachte alle meine Bücher in den Keller hinunter und wartete. Eine Zeit lang passierte nichts. Bis mir das Märchen wieder einfiel – Das Luftschloss, wie es in der neueren deutschen Übersetzung heißt. Ich bin weder im Himmel noch auf der Erde, ich habe weder ein Zuhause noch habe ich keins. Ich wurde nicht entführt, ich bin kein Drache, ich habe keine Geschwister, ich bin kein Held. Ich bin der Geist des Hirtenjungen, der in das Schloss zwischen zwei Welten hinaufgeklettert ist. Keine Schätze, keine Mädchen, und auch keine bösen Brüder. In der Gesellschaft eines toten Drachen ohne Zeugungskraft.

Text: Denijen Pauljević

(entstanden im Rahmen des „Acht Mal Ankommen“- Festivals. „wir machen das. jetzt“. / Erschienen in der Anthologie „Wir sind hier“ (Allitera)

Schwabing, Wintrichring, Mai 2012

„New Here“ Song

Sänger*innen: Artur Kwasnik u.a. Schüler*innen

Musik Produktion: Anton Schneider (Fatoni) und Daniel Siebertz

Aus dem Theaterparcours NEW HERE von Bauer/ Jelden/ Umpfenbach

Kooperation: Mittelschule Elisabeth-Kohn-Straße und MünchnerKammerspiele

Fotos: Andrea Huber

Schwabing, Ackermannbogen, Mai 2012

„Heimat Song“ aus dem Theaterparcours NEW HERE (Mittelschule Elisabeth-Kohn-Straße und Münchner Kammerspiele), 2012

Sänger*innen: Artur Kwasnik, Fatmata Samura, Isabella Scharf, Kilian Braumandl

Musik Produktion: Anton Schneider und Daniel Siebertz

Fotos: Andrea Huber